Einladung zur Informationsveranstaltung: Unternehmensflurbereinigung für den Retentionsraum Worringen

Die Bezirksregierung Köln lädt alle voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten und Pächter zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Dienstag, dem 4. November 2025, um 16:00 Uhr im Vereinshaus Worringen e.V., St.-Tönnis-Straße 68, 50769 Köln, statt.

Thema der Veranstaltung ist die Einleitung der Unternehmensflurbereinigung „Worringer Bruch“, die zur Umsetzung des geplanten Retentionsraums Köln-Worringen erforderlich ist.

Während der Veranstaltung informieren Fachleute der Bezirksregierung Köln über Zweck, Ablauf und rechtliche Grundlagen des Verfahrens sowie über die weiteren Schritte bis zur Flächenbereitstellung.

Eine Karte des vorgesehenen Flurbereinigungsgebiets liegt vom Tag der Veröffentlichung bis zum 4. November 2025 bei der Bezirksregierung Köln und der Stadt Köln (Stadtplanungsamt, Stadthaus Deutz) zur Einsicht aus.

Der Plan kann außerdem online über die Website der Bezirksregierung Köln eingesehen werden.

Zur Einladung: Öffentliche Bekanntmachung

Hintergrund: Unternehmensflurbereinigung für den Retentionsraum Worringen

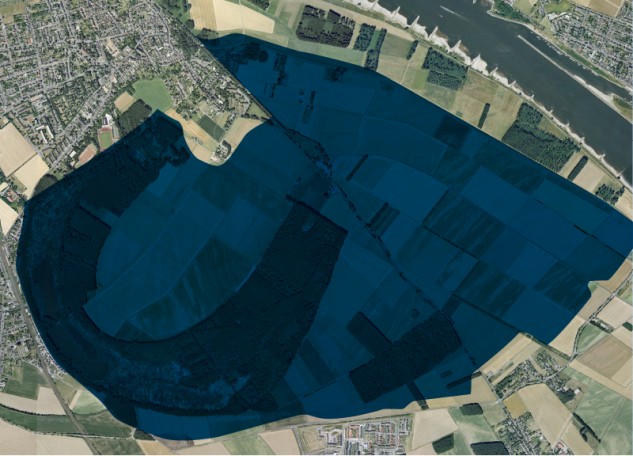

Der geplante Retentionsraum Köln-Worringen wird als letzter Baustein des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Köln umgesetzt. Aufgrund seiner überregionalen Bedeutung ist er darüber hinaus Bestandteil mehrerer Hochwasserschutzkonzepte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) hat in der 12. Rhein-Ministerkonferenz am 22. Januar 1998 in Rotterdam den „Aktionsplan Hochwasser“ beschlossen. Ziel ist es, an mehreren Standorten durch die Wiedergewinnung ehemaliger Überflutungsflächen und durch den Bau gesteuerter Retentionsräume, Hochwasserspitzen zu reduzieren. Durch den Retentionsraum Köln-Worringen werden die Risiken durch extreme Hochwasserereignisse verringert und Menschen, Infrastrukturen sowie Siedlungsräume im Kölner Norden und entlang des Rheins stromabwärts besser geschützt.

Ziel und Ablauf des Flurbereinigungsverfahrens

Für die geplanten Hochwasserschutzbauwerke innerhalb des Retentionsraums müssen ländliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genommen werden. Die hierfür benötigten Flächen können voraussichtlich nicht ausnahmslos direkt erworben werden. Zur Lösung der Nutzungskonflikte wird die Bezirksregierung Köln daher das Flurbereinigungsverfahren gemäß §§ 87 ff. FlurbG durchführen

In diesem Flurbereinigungsverfahren wird angestrebt, die für die geplanten Hochwasserschutzbauwerke benötigten Flächen in das Eigentum der Stadt Köln zu überführen und den jetzigen Eigentümern Land wertgleich an geeigneter anderer Stelle als Ersatz zuzuteilen. Es wird also ein Wertausgleich durch Flächentausch angeboten.

Dieses Flurbereinigungsverfahren verfolgt darüber hinaus den Zweck, agrarstrukturelle Nachteile in großflächigen landwirtschaftlich genutzten Räumen durch eine Neuordnung des Verfahrensgebietes zu vermeiden.

Weitere Informationen zu den Flurbereinigungsverfahren: 3-6_Broschüre-D33_2-7-2013

Die StEB Köln erfüllen ihre Aufgaben in besonderer Verantwortung für die Kölner Bevölkerung. Daher wollen wir vor Ort ansprechbar sein und die Planung und den Bau des Retentionsraumes transparent kommunizieren. Nachdem bereits mehrere Informationsveranstaltungen duchgeführt und viele Anregungen aus der Bürgerschaft aufgegriffen wurden, setzen die StEB Köln den unmittelbaren Dialog mit der Bevölkerung vor Ort fort.

In Abstimmung mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde daher im April 2015 ein Informationsbüro im Hackhauser Weg 2 in Köln-Worringen eröffnet.

An folgenden Tagen stehen die StEB Köln-Mitarbeitenden für den persönlichen Austausch und Fragen im Informationsbüro zur Verfügung:

Eventuelle Terminänderungen werden an dieser Stelle rechtzeitig bekanntgegeben.

Gegen ein Hochwasser wie 1995 ist Köln heute gut geschützt. Falls es noch schlimmer kommt, können Retentionsräume Abhilfe schaffen.

Bei einer Hochwasserwelle über 11,90 m Kölner Pegel kann durch eine Flutung des geplanten Retentionsraumes eine Absenkung von bis zu 17 cm erreicht werden. Je nach Verlauf der Hochwasserwelle kann hierdurch im günstigsten Fall der Scheitel unter 11,90 m Kölner Pegel gehalten und eine offene Überflutung des Kölner Nordens vermieden werden.

Steigt der Rhein deutlich höher als 11,90 m Kölner Pegel, gewinnen die Einsatzkräfte bis zu 14 Stunden Zeit für Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

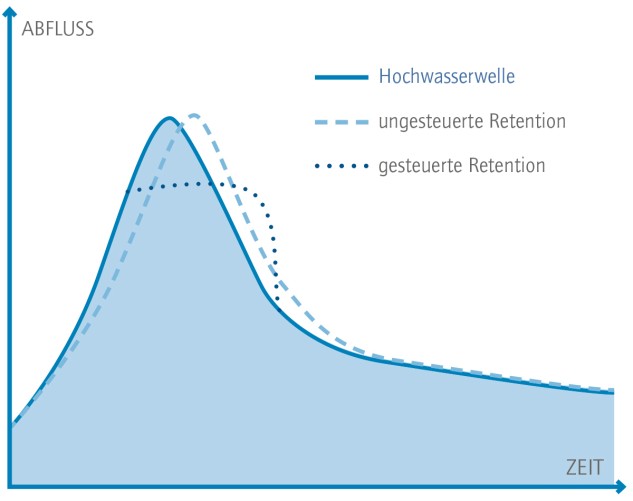

Schematische Darstellung der idealtypischen Wirkung eines Retentionsraums

Der Retentionsraum trägt maßgeblich zum überregionalen Hochwasserschutz bei und sorgt für zusätzliche Sicherheit für die Bewohner*innen im Kölner Norden und am Niederrhein.

Der Retentionsraum Köln-Worringen ist ein sogenannter „Notfallpolder“ und kommt nur dann zum Einsatz, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

Der Retentionsraum Köln-Worringen ist ein wichtiger Baustein des Hochwassermanagements in Köln und am gesamten Niederrhein. Durch seinen Einsatz kann der Wasserstand im Kölner Norden bei einem Extremhochwasser um bis zu 17 cm gesenkt oder wertvolle Zeit für Rettungsarbeiten gewonnen werden. Auch überregional entspannt sich die Hochwassersituation. Sehen Sie anhand einer Simulation mit verschiedenen Szenarien, wie sich der Einsatz des Retentionsraumes auf die Hochwasserwelle auswirkt.

Hochwasser bis 10,70 m Kölner Pegel

Hochwasser 10,70m Kölner Pegel:

Unabhängig vom geplanten Retentionsraum ist der Kölner Norden heute bis zu einem Wasserstand von 11,90m Kölner Pegel geschützt.Sehen Sie, wie der Rhein bei einem Hochwasser der Größenordnung von 1995 ausufert, aber innerhalb der Deiche und Schutzanlagen bleibt.

Hochwasser 12,05 m Kölner Pegel ohne Retentionsraum

Hochwasser 12,05 m Kölner Pegel ohne Retentionsraum:

Bei einem Wasserstand von mehr als 11,90m Kölner Pegel muss damit gerechnet werden, dass der Rhein die Hochwasserschutzanlagen überströmt.Sehen Sie, wie das Rheinhochwasser die Stadtteile im Kölner Norden überflutet.

Hochwasser 12,05 m Kölner Pegel mit Retentionsraum

Hochwasser 12,05 m Kölner Pegel mit Retentionsraum

Bei einer kurzen, steil anlaufenden Hochwasserwelle mit einem Höchststand von etwa 12,05m Kölner Pegel kann der Retentionsraum eine Überflutung des Kölner Nordens verhindern.Sehen Sie, wie durch eine Flutung des Retentionsraums der Wasserstand gesenkt werden kann.

Hochwasser 12,50 m Kölner Pegel ohne Retentionsraum

Hochwasser 12,50m Kölner Pegel ohne Retentionsraum:

Bei einem Wasserstand von 12,50m Kölner Pegel stehen Teile des Kölner Nordens unter Wasser. Sehen Sie, welche Gebiete bei einem Extremhochwasser betroffen sind.

Hochwasser 12,50 m Kölner Pegel mit Retentionsraum

Hochwasser 12,50 m Kölner Pegel mit Retentionsraum:

Bei einem Wasserstand von 12,50m Kölner Pegel kann auch der Einsatz des Retentionsraums Köln-Worringen eine Überflutung nicht verhindern.Sehen Sie, wie durch eine Flutung des Retentionsraums jedoch wertvolle Zeit für Rettungsmaßnahmen gewonnen wird.

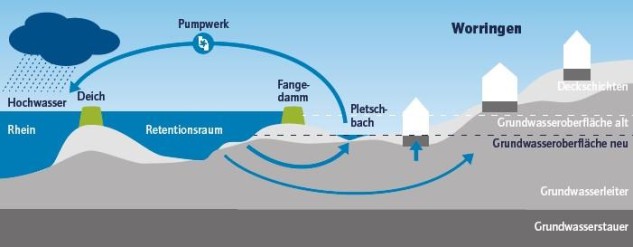

Veränderung der Grundwasseroberfläche durch das Pumpwerk

Bei Hochwasser steigt in den rheinnahen Gebieten zeitverzögert auch das Grundwasser an. Die Folgen für tiefliegende Stadtteile wie Worringen können nasse Keller sein. Diese Problematik besteht bereits heute - ohne Retentionsraum. Durch die Entleerung des tiefliegenden Pletschbachs durch das geplante Pumperk kann der Grundwasserspiegel im Flutungsfall auf dem heutigen Niveau gehalten werden.

Der Retentionsraum kommt frühestens bei einem Wasserstand von 11,70 m Kölner Pegel zum Einsatz. Bei einer Flutung des Retentionsraumes sind die betroffenen bebauten Flächen nahezu identisch, allerdings sorgt die größere Einstauhöhe im Retentionsraum für ein stärkeres Nachströmen von Grundwasser. Da der Grundwasserspiegel bereits vor der Flutung sehr hoch liegt, ist der Einfluss des Retentionsraumes auf das Grundwasser eher gering. Dem gegenüber stehen die Vorteile: Der Retentionsraum ist eine letzte Handlungsoption, um eine offene Überflutung über den Rheindeich zu verhindern oder zu verzögern.

Größe: 3,90 MB | Format: PDF

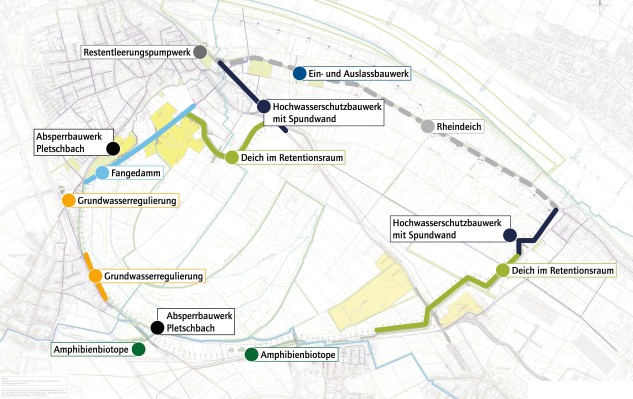

Rheindeich: Der Rheinhauptdeich zwischen Worringen und Langel ist bereits fertiggestellt. Er bietet Schutz bis zu einem Wasserstand von 11,90 m Kölner Pegel.

Deiche im Retentionsraum: Im Südosten und im Nordwesten werden bis zu 6,50 m hohe Deiche errichtet.

Grundwasserregulierung: In der Tieflage entlang der Bruchstraße und der Worringer Landstraße in Roggendorf werden Grundwasserregulierungen errichtet. Die beiden Unterführungen unter der Bahnstrecke werden durch Pumpen trocken gehalten.

Fangedamm: Entlang der Brombeergasse wird ein Fangedamm gebaut. Dieses kompakte Bauwerk benötigt deutlich weniger Fläche als ein Deich.

Hochwasserschutzbauwerk mit Spundwand: Im Norden wird die Neusser Landstraße leicht angehoben und mit einer bis zu 1,20 m hohen Hochwasserschutzwand mit integrierter Spundwand versehen.

Ein- und Auslassbauwerk: Das Bauwerk besteht aus fünf Klappen von je 6 m Länge. Dadurch können bis zu 410 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Retentionsraum fließen. Zusätzlich dient es als Auslassbauwerk zur Entleerung des Retentionsraumes.

Absperrbauwerke Pletschbach: Zwei Absperrbauwerke sorgen dafür, dass der nur selten wasserführende Pletschbach im Fall einer Flutung verschlossen werden kann.

Restentleerungspumpwerk: Die Entleerung des Pletschbaches und die Restentleerung des Retentionsraumes erfolgt ab dem Zeitpunkt der Flutung.

Amphibienbiotope: Der Lebensraum für Amphibien wird durch die Biotope erweitert, sodass nach einer Flutung eine Rückbesiedelung in den Retentionsraum stattfindet.

Größe: 1,16 MB | Format: PDF

Bei Flutung des Retentionsraumes muss die Bundesstraße B 9 gesperrt werden. Der Verkehr wird über lokale Straßen und die Autobahn A57 umgeleitet. Bei einem Hochwasser dieser Größenordnung sind bereits der Kölner Süden und viele Städte im Rheinland von Hochwasser betroffen und es kommt zu großräumigen Verkehrseinschränkungen.

Größe: 3,73 MB | Format: PDF

Die Bauwerke des Retentionsraumes sind so geplant, dass sie die Natur so wenig wie möglich beeinträchtigen und der Worringer Bruch als Naturschutz- und Naherholungsgebiet erhalten bleibt: Tiere können die Deiche problemlos überqueren. Für andere Bauwerke sind Querungshilfen und verschließbare Kleintierdurchlässe vorgesehen.

Überflutungen sind so selten zu erwarten, dass auch der Auwald genügend Zeit hat, sich zwischen zwei extremen Hochwasserereignissen zu regenerieren. Für den besonders geschützten Kammmolch werden in unmittelbarer Nähe Ausweichbiotope geschaffen.

Größe: 654,12 KB | Format: PDF

Die StEB Köln haben im April 2016 den Antrag auf Planfeststellung bei der Bezirksregierung Köln eingereicht und im Juni 2016 die Unterlagen erstmals offengelegt. Aufgrund der eingegangenen Einwendungen und technischer Optimierungen wurden an einigen Plänen Änderungen notwendig. Mit dem Antrag der StEB Köln auf die erste Planänderung im April 2018 wurde für diese Änderungen die Planfeststellung beantragt. Die Einwendungen aus beiden Offenlagen wurden anschließend in einem Erörterungstermin behandelt.

Der Erörterungstermin wurde von der Bezirksregierung Köln durchgeführt und fand am 11. und 12. März 2019 bei der Bezirksregierung Köln statt. Hier finden Sie die kommentierte Präsentation (Stand: März 2019) des Erörterungstermins.

Alle im Erörterungstermin nicht ausgeräumten Einwendungen blieben bestehen und wurden von der Bezirksregierung Köln als Planfeststellungsbehörde bei der Entscheidung im Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt.

Am 14. März 2025 wurde der Planfeststellungsbeschluss von Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, an Ulrike Franzke, Vorständin der StEB Köln, übergeben.

Welchen Nutzen hat der Retentionsraum für den Kölner Norden?

Der Nutzen des geplanten Retentionsraums Worringen wurde in einer Studie des nordrhein-westfälischen Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz nachgewiesen. Demnach kann bei einer kurzen, steilen Hochwasserwelle mit einem Wasserstand von mehr als 11,90 m Kölner Pegel durch die Flutung des Retentionsraums der Wasserstand um bis zu 17 cm gesenkt und so eine Überflutung der Hochwasserschutzanlagen im Kölner Norden verhindert werden.

Steigt der Rhein weiter an oder kommt es zu einem lang anhaltenden und gleichzeitig hohen Hochwasser, kann die Überflutung um bis zu 14 Stunden verzögert werden. Das bedeutet wertvolle Zeit für Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

Wem nützt der Retentionsraum Köln-Worringen?

Köln profitiert von den Retentionsräumen in Süddeutschland und Frankreich – und gleichzeitig schützen Retentionsräume in Köln die eigene Stadtbevölkerung und die Menschen am Niederrhein und in den Niederlanden. In Duisburg kann der Rheinwasserstand um bis zu 14 cm gesenkt werden, an der deutsch-niederländischen Grenze sind immerhin noch bis zu 8 cm Entlastung zu erwarten.

Vom Retentionsraum Köln-Worringen profitieren auch die angrenzenden Ortschaften Worringen und Langel. Hier bringt der Retentionsraum maximal 17 cm Wasserstandsabsenkung oder bis zu 14 Stunden Zeitgewinn. Wichtig ist das auch für den Kölner Norden mit seinen sensiblen Infrastruktureinrichtungen wie den Riehler Heimstätten, dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße, dem Kölner Zoo, dem Großklärwerk Stammheim und dem nördlichen Industriegürtel.

Flussaufwärts von Worringen sind die Auswirkungen geringer. Durch die sogenannte Schwall- und Sunkwirkung, die durch die Flutung des Retentionsraumes entsteht, kann der Wasserstand in der Kölner Innenstadt um wenige Zentimeter gesenkt werden.

Der Retentionsraum kommt frühestens ab 11,70 m Kölner Pegel zum Einsatz, wenn eine Überschreitung der 11,90-m-Marke durch das Hochwassermeldezentrum Rhein und die Hochwasserzentrale der StEB Köln prognostiziert wird. Eine Nutzung des Retentionsraumes bei niedrigeren Wasserständen ist daher weder vorgesehen noch sinnvoll.

Warum wurde der Standort bei Worringen gewählt?

Der geplante Retentionsraum Köln-Worringen ist Teil einer Kette von Retentionsräumen entlang des Rheins. 1998 haben die Rheinanliegerstaaten in der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) den „Aktionsplan Hochwasser“ beschlossen. Gemeinsames Ziel ist es, Hochwasserstände durch den Einsatz von Retentionsräumen abzusenken. Alle möglichen Standorte für gesteuerte Retentionsräume und Deichrückverlegungen wurden nach einheitlichen Kriterien identifiziert – darunter Topografie und Bebauung. Zahlreiche Retentionsräume am Oberrhein wurden in den letzten Jahren fertiggestellt, so zum Beispiel 2006 in Ingelheim bei Mainz und 2013 in Mechtersheim bei Karlsruhe. Das bedeutet zusätzliche Sicherheit für Köln.

Dennoch kam die IKSR im Jahr 2010 in einer Zwischenbilanz zu dem Schluss, dass – auch vor dem Hintergrund des Klimawandels – weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Hochwassergefahr zu verringern. In den engen Flusstälern von Mittelrhein und Mosel ist jedoch kein Platz für weitere Retentionsräume; so ist der Retentionsraum Köln-Worringen der erste Retentionsraum flussabwärts von Bingen, der noch realisiert werden kann. Erfolgreicher Hochwasserschutz ist nur möglich, wenn alle Rheinanlieger zusammenarbeiten. Mit dem 2009 eingeweihten Retentionsraum Porz-Langel und dem geplanten Retentionsraum Köln-Worringen will Köln seinen Beitrag dazu leisten.

Warum fördern der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen den Bau des Retentionsraumes?

Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen fördern den Retentionsraum aufgrund seiner übergeordneten Bedeutung. Im Jahr 2014 wurde der Retentionsraum Köln-Worringen auf Vorschlag des Landes mit hoher Priorität in das Nationale Hochwasserschutzprogramm aufgenommen.

Warum ein gesteuerter Retentionsraum und keine Deichrückverlegung?

In der Vergangenheit wurde der Rhein über weite Strecken begradigt und eingedeicht. Dadurch ist die Hochwassergefahr gestiegen. Um den Verlust an natürlichen Überschwemmungsgebieten und die kürzeren Fließzeiten annähernd auszugleichen, müssen die wenigen zur Verfügung stehenden Flächen gezielt genutzt werden.

Bei einer Deichrückverlegung beansprucht der Fluss die Flächen schon zu Beginn einer Hochwasserwelle. Daher ist die ungesteuerte Retention durch Deichrückverlegung vor allem bei kleineren oder mittleren Hochwasserereignissen wirksam. Bei einem seltenen Hochwasser ist das Rückhaltevolumen jedoch bereits vor dem Eintreffen des Hochwasserscheitels „aufgebraucht“.

Der entscheidende Vorteil der gesteuerten Retention liegt darin, dass der Retentionsraum gezielt eingesetzt werden kann, um eine Hochwasserspitze zum richtigen Zeitpunkt zu kappen. Außerdem können die Flächen innerhalb des Retentionsraumes aufgrund des seltenen Einsatzes weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass der Standort Worringen für einen gesteuerten Retentionsraum besonders geeignet ist und Abhilfe bei seltenen oder extremen Hochwasserereignissen schaffen kann.

Bei den Hochwassern 1993 und 1995 sind Köln und viele andere Städte entlang des Rheins noch einmal glimpflich davon gekommen. Der geplante Retentionsraum Köln-Worringen soll bei einem seltenen Hochwasser von mindestens 11,70 m Kölner Pegel zum Einsatz kommen – ein solches Hochwasser über 12 m Kölner Pegel gab es lzuletzt 1784 unter dem Einfluss eines Eisstaus.

Die Überschwemmungen 2002 in Ostdeutschland und 2013 in Süddeutschland haben das enorme Schadenspotenzial eines Extremhochwassers vor Augen geführt und sie haben gezeigt, dass auch mit heutigen Hochwasserschutzmaßnahmen Katastrophen nicht immer verhindert werden können.

Ein Extremhochwasser ist in Zeiten des Klimawandels auch am Rhein möglich und würde zu enormen Sachschäden führen, die ein Vielfaches der Investitionssumme für einen Retentionsraum ausmachen würden. Die Retentionsräume entlang des Rheins tragen dazu bei, die Risiken extremer Hochwasserereignisse zu verringern. Köln profitiert von den flussaufwärts gelegenen Retentionsräumen und leistet seinerseits mit den Retentionsräumen Köln-Porz-Langel und Köln-Worringen seinen Beitrag für die Unterlieger.

Trotz niedriger Rheinpegel zeigen Klimamodelle, dass extreme Hochwasserereignisse häufiger und intensiver auftreten werden. Gleichzeitig nimmt der Siedlungsdruck entlang des Rheins weiter zu: Es wird dichter gebaut und mehr Menschen leben in gefährdeten Gebieten. Der geplante Retentionsraum ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil des Hochwasserschutzes. Er schützt Menschen, Infrastrukturen und Siedlungsräume entlang des Rheins.

Wann darf der Retentionsraum geflutet werden? Wer trifft die Entscheidung?

Der Retentionsraum Köln-Worringen kommt bei einem seltenen Hochwasser zum Einsatz. Er wird geflutet, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

In diesem Fall droht eine Überflutung der Hochwasserschutzanlagen im Kölner Norden.

Diese Bedingungen für den Betrieb wurden zusammen mit den Planfeststellungsunterlagen bei der Bezirksregierung zur Genehmigung eingereicht. Sie werden damit Bestandteil der Planfeststellung und somit rechtsverbindlich.

Die Krisenstäbe des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln entscheiden nach dem Vier-Augen-Prinzip über den Einsatz des Retentionsraums. Nur bei einer einvernehmlichen Entscheidung wird der Retentionsraum geflutet. Der Krisenstab der Stadt Köln untersteht dem Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin.

Ihm gehören u.a. Dezernent*innen, Polizei, kompetente Vertreter*innen der städtischen Ämter sowie kompetente Vertreter*innen städtischer Unternehmen (z.B. Stadtentwässerungsbetriebe oder Kölner Verkehrsbetriebe) an. Der Krisenstab des Landes ist im Innenministerium angesiedelt. Dem Krisenstab des Landes gehört auch der Regierungspräsident bzw. die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Köln an.

Werden die Pumpwerke regelmäßig gewartet? Wie wird sichergestellt, dass sie einsatzbereit sind?

Die Pumpwerke werden im Rahmen von Inspektion, Wartung und Instandsetzung jährlich überprüft. Dadurch wird die Betriebsbereitschaft der Pumpwerke zu jeder Zeit sichergestellt. Diese regelmäßige Kontrolle ist fester Bestandteil des technischen Betriebsstandards der StEB Köln.

Zusätzlich finden in größeren Abständen Generalüberholungen statt, um die langfristige Funktionsfähigkeit der Anlagen sicherzustellen. Alle zentralen Bestandteile – wie Pumpen, Stromerzeugungsaggregate und Schaltanlagen – werden dabei regelmäßig bedient und getestet. So wird gewährleistet, dass die technischen Anlagen betriebsbereit bleiben und die vorgesehenen Schutzfunktionen erfüllen. Um bei Bedarf schnell reagieren zu können, halten die StEB Köln außerdem einen Vorrat an Ersatzteilen vor. So können mögliche Ausfälle zeitnah behoben werden.

Wie viel Vorlaufzeit bleibt bis zu einer Flutung?

Die Flutung des Retentionsraumes Köln-Worringen soll ab einem Wasserstand von 11,70 m Kölner Pegel erfolgen, wenn die amtliche Vorhersage ein Überschreiten der 11,90-m-Marke erwarten lässt.

Die Wasserstandsvorhersage für den gesamten Rhein wird vom Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz herausgegeben. Das Hochwassermeldezentrum erstellt die Vorhersagen für die wichtigsten Rheinpegel mithilfe eines Computermodells und aktualisiert diese im Hochwasserfall alle drei Stunden. Die Hochwasserzentrale der StEB Köln präzisiert die Prognose aus Mainz durch eine eigene Einschätzung.

Auf diese Weise kann relativ genau vorhergesagt werden, wann der Wasserstand von 11,90 m überschritten wird.

Nach Fertigstellung des Retentionsraums Köln-Worringen und der Aufstellung des Betriebsplans gilt für den Fall, dass der Retentionsraum bei einem seltenen oder extremen Hochwasser zum Einsatz kommt, folgender Ablauf: Die Flutungsbereitschaft wird mindestens 24 Stunden vor Flutungsbeginn ausgerufen. Mit der Ausrufung der Flutungsbereitschaft werden die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die zuständigen Behörden informiert (z.B. durch Lautsprecherdurchsagen) und alle technischen Vorkehrungen getroffen (z.B. Schließen von Schiebern, Sperrung der Zufahrten, Inbetriebnahme von Pumpen in Unterführungen).

Wie läuft die Flutung und Entleerung des Retentionsraumes ab?

Die Flutung des Retentionsraums wird durch das Öffnen der Klappen am Einlassbauwerk eingeleitet. Dadurch strömen bis zu 410 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Retentionsraum und sorgen dafür, dass der Wasserstand im Rhein sinkt bzw. stagniert oder langsamer weiter steigt. Der Retentionsraum kann bis zu 30 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen.

Mit fallendem Rheinwasserstand leert sich auch der Retentionsraum. Das Wasser fließt durch das Einlassbauwerk wieder zurück in den Rhein. Da die Sohle des Bauwerks auf einer Höhe von rund 8 m Kölner Pegel liegt, verbleiben etwa 4,5 Millionen Kubikmeter Wasser in der tiefer liegenden Altarmschleife des Worringer Bruchs.

Die Restentleerung erfolgt über den Pletschbach, der 2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ableiten kann. Dafür wird in Worringen an der Neusser Landstraße ein zusätzliches Pumpwerk gebaut. Die Restentleerung wird in der Regel rund 40 Tage dauern. Durch das Pumpwerk kann die Restentleerung um etwa 12 Tage verkürzt werden.

Gibt es ein Reinigungskonzept nach Flutung?

Ein detailliertes Reinigungskonzept wird im Rahmen der Ausführungsplanung noch erarbeitet. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass die Fläche nach dem Einsatz des Retentionsraumes überprüft wird. Anschwemmungen oder Rückstände wie zum Beispiel Treibgut werden dabei eingesammelt und fachgerecht entsorgt.

Gelangt bei Flutung des Retentionsraumes Wasser aus dem Pletschbach in die anliegenden Gärten?

Nein, es werden Leitwände gebaut, die verhindern, dass der Pletschbach in die anliegenden Gärten übertritt.

Funktionieren Pumpen und Anlagen, wenn bei Hochwasser der Strom ausfällt?

Die Pumpen und Bauwerke im Retentionsraum sind so geplant, dass sie auch im Falle eines Stromausfalls weiterhin funktionieren. Dafür wurde ein umfassendes Notstromkonzept entwickelt. An mehreren Stellen werden mobile oder fest installierte Notstromaggregate eingesetzt. Diese springen ein, wenn die reguläre Stromversorgung unterbrochen ist. Die Aggregate liefern ausreichend Energie, damit alle sicherheitsrelevanten Anlagen weiterarbeiten und die Schutzfunktion gewährleistet bleibt.

Wie wirkt sich der Retentionsraum auf das Grundwasser aus?

Bei Hochwasser steigt zeitverzögert auch das Grundwasser an – die Folgen für tief liegende Stadtteile können nasse Keller sein. Diese Problematik besteht bereits heute, ohne Retentionsraum. Entscheidend sind aber nicht nur die Entfernung zum Rhein und die Höhe des Rheinwasserstandes, sondern auch die Dauer des Hochwassers. Wichtig ist auch, wie hoch der Grundwasserstand vor dem Hochwasser bereits war.

Im Kölner Norden gibt es ein dichtes Netz von Grundwassermessstellen unterschiedlicher Betreiber, deren Daten auf der Internetseite www.elwasweb.nrw.de abgerufen werden können. Die meisten Grundwassermessstellen im Kölner Norden wurden in den 1960er Jahren oder später in Betrieb genommen. Der bisher höchste Grundwasserstand in Köln wurde 1988 nach einem lang anhaltenden Hochwasser mit einem Scheitelwasserstand von 9,96 m Kölner Pegel gemessen.

Der Retentionsraum kommt jedoch frühestens bei einem Wasserstand von 11,70 m Kölner Pegel zum Einsatz. In diesem Bereich liegen keine Messwerte für Grundwasser vor. Daher wurden die Auswirkungen eines Wasserstandes von 11,90 m Kölner Pegel auf den Grundwasserstand mit und ohne Retentionsraum in einem Computermodell der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen berechnet.

Das Grundwasserströmungsmodell kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem Hochwasser dieser Größenordnung auch ohne Flutung des Retentionsraums die Grundwasserflurabstände, also der Abstand des Grundwasserspiegels von der Geländeoberfläche, in vielen rheinnahen Gebieten weniger als einen Meter betragen. Dann muss damit gerechnet werden, dass das Grundwasser offen an die Oberfläche tritt. Welche Stellen das betrifft, kann nicht genau vorhergesagt werden, weil dafür auch Fragen der Bodenbeschaffenheit eine Rolle spielen und ob der Boden z.B. durch Baumaßnahmen beeinflusst wurde.

Steht aufgrund von Undichtigkeiten Wasser im Keller, sollte vor dem Abpumpen geprüft werden, ob hierdurch gegebenenfalls Auftriebsschäden am Gebäude entstehen können. Die Stadtentwässerungsbetriebe empfehlen, hierzu einen Bausachverständigen zu konsultieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.steb-koeln.de > Hochwasser und Überflutungsschutz > Eigenvorsorge gegen Hochwasser.

Bei einer Flutung des Retentionsraums sind die bebauten Gebiete nahezu identisch mit den Gebieten, die ohne eine Flutung betroffen wären, jedoch führt die höhere Einstauhöhe aufgrund der Flutung des Retentionsraumes zu einem stärkeren Nachströmen von Grundwasser. Da der Grundwasserspiegel bereits vor der Flutung sehr hoch liegt, ist der Einfluss des Retentionsraums auf das Grundwasser eher gering. Dem stehen die Vorteile gegenüber: Der Retentionsraum ist die letzte Handlungsoption, um eine offene Überflutung über den Rheindeich zu verhindern oder zu verzögern.

Welche Auswirkungen haben die geplanten Bauwerke auf die Natur?

Die Bauwerke im Retentionsraum wurden so geplant, dass sie die Natur so wenig wie möglich beeinträchtigen. So ist z.B. an der Brombeergasse ein Fangedamm geplant. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Bauwerk, das deutlich weniger Platz benötigt als ein gewöhnlicher Deich: Während ein Deich bis zu 50 Meter Breite benötigt, sind es beim Fangedamm nur 9,50 Meter. Für den Fangedamm sind verschließbare Amphibiendurchlässe und Querungshilfen vorgesehen. Die Deiche im Süden und Norden des Retentionsraums können von den Tieren problemlos überquert werden.

Zusammensetzung der Altlasten: Was wurde abgelagert?

In der Vergangenheit wurden innerhalb der Retentionsfläche Lehm- und Tongruben zur Ablagerung verschiedener Abfälle genutzt. Dabei handelte es sich um Produktionsrückstände, andere gewerbliche Abfälle und um hausmüllähnliche Abfälle. Aus heutiger Sicht sind diese Bereiche sogenannte Altlastenverdachtsflächen und wurden deshalb im Register des Umweltamtes der Stadt Köln erfasst.

Im Zuge der Planungen des Retentionsraums wurde der Untergrund sehr sorgfältig untersucht: Dazu wurden insgesamt 19 Kleinbohrungen und sechs Schneckenbohrungen durchgeführt. Besonders im Bereich der Brombeergasse wurden dabei hauptsächlich Auffüllungen aus ehemals natürlichen, ortstypischen Böden, Boden-Bauschuttgemische und vereinzelt Textilreste gefunden. Hausmüllähnliche oder sonstige nichtmineralische Bestandteile wurden jedoch – abgesehen von den wenigen Textilresten – nicht festgestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass in dem für den Bau vorgesehenen Bereich keine belastenden Stoffe in relevanten Mengen vorhanden sind.

Warum werden die Altlasten im Bruch vor Baubeginn nicht vollständig entfernt?

Eine Entfernung der Altlasten ist nicht erforderlich, da von ihnen keine Gefährdung für Mensch, Umwelt oder Trinkwasser zu erwarten ist. Das hat ein grundwasserhydraulisches Gutachten ergeben, das im Bereich der Baumaßnahme entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Die Berechnungen zeigen: Die geplanten Bauwerke führen nicht dazu, dass sich Schadstoffe aus den Altlasten ausbreiten. Bei einer Flutung kann es lediglich zu kleinräumigen und vorübergehenden Veränderungen im Grundwasserfluss kommen, die die Brunnenfassungen des Wasserwerks Weiler nicht erreichen. Das Trinkwasser ist somit nicht gefährdet – auch bei unterschiedlichen Hochwasserverläufen oder einer veränderten Trinkwasserförderung im Wasserwerk.

Welche Auswirkungen hat eine Flutung des Retentionsraumes auf die Natur?

Eine Flutung ist so selten zu erwarten, dass der Auwald im Retentionsgebiet genug Zeit hat, sich zwischen zwei seltenen Hochwasserereignissen zu regenerieren. Für den geschützten Kammmolch werden in unmittelbarer Nähe des Retentionsraumes Amphibienbiotope angelegt. Von dort aus kann der Molch nach einer Flutung das Worringer Bruch wieder besiedeln. Ein Monitoring-Programm wird kontrollieren, ob der Kamm-Molch sich tatsächlich dort ansiedelt.

Den Eingriffen in die Natur stehen die Vorteile des Retentionsraums gegenüber. Für das Projekt liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor, zu denen auch die Gesundheit von Menschen und die öffentliche Sicherheit gehören und somit eine seltene Flutung des Retentionsraums rechtfertigen. Dies hat die Bezirksregierung Köln im Rahmen des abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens abgewogen.

Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass durch den Einsatz des Retentionsraums im günstigsten Fall eine Überflutung großflächiger Industriegebiete verhindert oder verzögert werden kann. Der Zeitgewinn hilft den Industriebetrieben, die Produktion geordnet herunterzufahren und die Anlagen entsprechend zu sichern. Dadurch werden auch erhebliche ökologische Schäden vermieden.

Wie werden die Auswirkungen des Retentionsraumes auf die Natur bewertet?

Die Auswirkungen des Retentionsraumes auf die Natur wurden in einer Umweltverträglichkeitsstudie, einer Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsstudie und einer artenschutzrechtlichen Prüfung untersucht. In den Studien wurden Konfliktpotenziale aufgezeigt sowie Eingriffe ermittelt und bilanziert. Der erforderliche Ausgleich wurde in einem landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. Zudem wurden die Planungen durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW begleitet. Die Umweltfachplanungen sind Bestandteil der Genehmigungsunterlagen, die bei der Bezirksregierung eingereicht werden. Die Prüfung der Untersuchungen und Bewertungen erfolgte durch die Bezirksregierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Verändern die geplanten Bauwerke das Landschaftsbild?

Die Bauwerke des Retentionsraums fügen sich weitestgehend in das Landschaftsbild ein.

Deiche bzw. Hochwasserschutzanlagen werden dort errichtet, wo keine natürliche Geländehöhe den Retentionsraum begrenzt. Die Anlagen sind maximal 6,50 m hoch, weisen eine moderate Böschungsneigung auf und werden begrünt.

Soweit Spundwände zur Sicherung des Hochwasserschutzes vorgesehen sind, werden diese mit Boden überdeckt und mit Rasen begrünt, sodass sie wie ein Deich aussehen.

Der Fangedamm entlang der Brombeergasse liegt im Wald. Im Bereich der Straße Schmaler Wall wird er bepflanzt.

Alle Bauwerke können von Fußgängern und Radfahrern genutzt und an verschiedenen Stellen gequert werden. Sie ergänzen so das Wegenetz. Das Worringer Bruch bleibt als Naherholungsgebiet erhalten.

Welche Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Verkehr?

Wie bei allen Großprojekten kommt es während der Bauphase zu verkehrlichen Einschränkungen. Für die Arbeiten an der Bundesstraße 9 und an der Bruchstraße werden kleinräumige Umfahrungen eingerichtet. Für die Alte Römerstraße, den Erdweg und den Senfweg werden Umleitungen ausgeschildert. Einige Straßen sind zeitweise nur halbseitig befahrbar. Fußläufige Verbindungen, zum Beispiel die Brombeergasse, müssen während der Bauarbeiten gesperrt werden.

Wenn der Retentionsraum fertiggestellt ist, wird es keine Einschränkungen durch die Bauwerke geben. An folgenden Stellen entstehen Deichüberfahrten:

• Neusser Landstraße (B9) bei Worringen und Blumenberg/Fühlingen

• Alte Römerstraße (K11) bei Langel

• Erdweg und Senfweg am Ortsrand von Worringen

Die Bauzeit beträgt voraussichtlich sieben Jahre. Details werden im Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet und rechtzeitig bekannt gegeben.

Wird die Bahnlinie bei Flutung gesperrt?

Eine Sperrung der Bahnlinie ist nicht planmäßig vorgesehen. Sollte es jedoch zu einer extremen Hochwassersituation kommen, bei der Gefahr im Verzug besteht, kann der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Krisenstab des Landes.

Bleibt die B9 während der Bauarbeiten befahrbar?

Während der Bauarbeiten ist die B9 im Bereich der Neusser Landstraße an zwei Stellen nicht direkt befahrbar: am Ortsausgang Worringen und am Ortseingang Fühlingen. Hier werden bauzeitliche Umfahrungen eingerichtet, sodass der Verkehr bestmöglich fließen kann

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die B9 im Bereich des Retentionsraumes durch eine Flutung beschädigt wird. Sollte es tatsächlich zu Schäden kommen, wird die Straße wieder instandgesetzt. Die Dauer hängt vom Ausmaß der Beschädigung und den gegebenen Bedingungen nach der Flutung ab. Die Kosten für eine mögliche Sanierung werden im Rahmen der jeweils zuständigen Stellen übernommen. Wichtig zu wissen: Auch ohne Retentionsraum würde die B9 im Falle eines Hochwassers überschwemmt und möglicherweise beschädigt – dies ist nicht allein die Folge des geplanten Retentionsraumes.

Was bedeutet eine Flutung für den örtlichen und überörtlichen Verkehr?

Wenn der Retentionsraum geflutet wird, müssen die Neusser Landstraße (B9) und die Alte Römerstraße gesperrt werden. Der örtliche Verkehr wird über die Bruchstraße, den Blumenbergsweg und die Worringer Landstraße umgeleitet, während der überörtliche Verkehr auf die Autobahn 57 ausweichen kann. Entsprechende Umleitungen und Ausschilderungen werden eingerichtet. Da zum Zeitpunkt der Flutung des Retentionsraumes nicht nur der Kölner Süden, sondern bereits viele Städte im Rheinland großflächig von Hochwasser betroffen sind, kommt es ohnehin zu großräumigen Verkehrseinschränkungen. Von einem normalen Verkehrsaufkommen kann nicht ausgegangen werden.

Auch ohne den Bau des Retentionsraums kommt es bei Rheinwasserständen oberhalb 11,90 m Kölner Pegel zur Überflutung der Neusser Landstraße und der Alten Römerstraße, da die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen ab diesem Wasserstand überströmt werden.

Die Verkehrsführung bleibt auch im Fall eines gleichzeitigen Störfalls bestehen. Worringen ist weiterhin über mehrere Straßen erreichbar, etwa über die Hackenbroicher Straße, die St.-Tönnis-Straße (L183), die Bruchstraße (L43) und die Worringer Landstraße. Zwei Pumpwerke, die unabhängig vom Stromnetz arbeiten, stellen zusätzlich sicher, dass die Bahnunterführungen an der Worringer Landstraße und der Bruchstraße/Walter-Dodde-Weg befahrbar bleiben. Die Erreichbarkeit und Evakuierung von Worringen ist damit auch im Falle eines Industrie-Störfalls gewährleistet.

Ein gleichzeitiges Auftreten eines ohnehin seltenen Hochwassers und einem Chemieunfall gilt als äußerst unwahrscheinlich. Bei Gefahr im Verzug kann der Krisenstab des Landes zusätzliche Maßnahmen anordnen – z. B. die Einrichtung eines provisorischen Bahnübergangs zur weiteren Sicherung der Verkehrsführung.

Wie werden die Wegebeziehungen über und auf den Deichbauwerken aussehen?

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindung wird die Neusser Landstraße an zwei Stellen durch Deichüberfahrten gequert: im Norden vor der Ortseinfahrt Worringen und im Süden nahe der Landstraße L43 (Blumenbergsweg / Mennweg). Am Ortseingang Worringen wird die B9 zudem im Zuge der Maßnahmen zu einer Deichüberfahrt umgebaut. Der Knotenpunkt mit der Alten Neusser Landstraße (L183) wird neugestaltet. Diese ermöglichen es, die Straße bei normalen Bedingungen weiterhin zu nutzen. Im Flutungsfall des Retentionsraumes wird der entsprechende Abschnitt der B9 gesperrt und überflutet.

Darüber hinaus plant das Amt für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln, den derzeit bei Roggendorf-Thenhoven endenden Radweg entlang der L43 auf einer Länge von rund fünf Kilometern bis zum Rheinradweg fortzuführen. Die rund 2,85 Kilometer langen Deichverteidigungswege werden so angelegt, dass sie auch als Rad- und Gehwege genutzt werden können.

Sind die Kleingärten durch den Bau des Retentionsraumes betroffen?

Die Kleingärten sind zeitweise vom Bau des Retentionsraumes betroffen, da dort u. a. eine Umfahrung der B9 eingerichtet wird. Wenn Ihr Kleingarten vorübergehend betroffen ist, erhalten Sie für den Zeitraum eine Entschädigung durch die StEB Köln. Im Anschluss an die Bauarbeiten bekommen Sie wieder uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Grundstück. Sollte es im Einzelfall dazu kommen, dass ein Teil eines Kleingartens (Aufstandsfläche des Deiches) dauerhaft überbaut wird, wird diese Fläche von den StEB Köln übernommen und rechtlich erworben.

Es ist sichergestellt, dass während der Bauzeit alle betroffenen privaten, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Grundstücke ausreichend an das öffentliche Wegenetz angebunden bleiben. Sollte der gewohnte Zugang – etwa über die Brombeergasse – vorübergehend nicht möglich sein, werden provisorische Zufahrten eingerichtet, um die Erreichbarkeit aufrechtzuerhalten.

Wann muss Worringen evakuiert werden?

Unabhängig vom Bau des Retentionsraums gilt: Wenn der Rhein die Marke von 11,90 m Kölner Pegel zu überschreiten droht, muss Worringen evakuiert werden. Für den Fall, dass der Retentionsraum bereits zuvor geflutet ist, stehen als Evakuierungswege nach Westen die Worringer Landstraße und der Walter-Dodde-Weg zur Verfügung, diese Verkehrsbeziehung wird durch Grundwasserregulierungen gesichert. Bis zur Überflutung der Hochwasserschutzanlagen entlang der Bundesstraße 9 kann die Neusser Landstraße in Richtung Norden weiterhin genutzt werden.

Eine Stellungnahme des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) sowie eine Verkehrssimulation des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik (Amt 66) der Stadt Köln kommen zu dem Schluss, dass diese Verkehrswege für die Evakuierung ausreichen. Durch die Flutung des Retentionsraumes wird sogar zusätzliche Zeit gewonnen.

Die Unterführungen der Worringer Landstraße und des Walter-Dodde-Wegs unter der Bahnstrecke werden durch Pumpen, die nicht von der öffentlichen Stromversorgung abhängig sind, gegen aufsteigendes Qualmwasser gesichert, sodass sie auch nach der Flutung des Retentionsraumes befahrbar bleiben.

Wie wurden Altlasten bei der Planung berücksichtigt?

Die für die Bauwerke des Retentionsraums beanspruchten Flächen wurden im Rahmen einer Baugrunderkundung auf Altlasten untersucht. Die Bohr- und Grundwasserproben ergaben keine Bedenken gegen die Baumaßnahmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des ausgehobenen Bodens nicht vor Ort wieder eingebaut werden können, sondern entsorgt werden müssen. Eine großflächige Bodensanierung ist jedoch nicht erforderlich.

Auch bei einer Flutung des Retentionsraums bestehen keine Bedenken. Zwar befinden sich innerhalb des Retentionsraumes mehrere Altlastenverdachtsflächen. Diese werden jedoch regelmäßig von Niederschlagswasser und Grundwasser durchströmt und würden darüber hinaus bei einem Wasserstand von über 11,90 m Kölner Pegel ohnehin überflutet.

Mithilfe eines Grundwassermodells wurde das Ausbreitungsverhalten der ausgewaschenen Schadstoffe untersucht. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass es zu keiner signifikanten Änderung der Schadstoffausbreitung kommt. Für das Wasserwerk Weiler sind keine Schadstoffeinträge in die Brunnenfassungen zu befürchten.

Ein Fangedamm – auch „Kofferdamm“ genannt – ist eine besondere Variante eines Deiches. Er ist kompakt und benötigt 80 Prozent weniger Fläche als ein gewöhnlicher Deich.

In Worringen dient der Fangedamm dazu, den Retentionsraum sicher abzugrenzen. Dafür werden beidseitig sogenannte Spundwände in den Boden eingebracht. Diese Metallwände greifen ineinander und werden tief in den Untergrund eingebracht, um das Wasser zurückzuhalten. Zwischen den Spundwänden wird der Damm mit speziellem Material aufgefüllt, das für die notwendige Stabilität sorgt. Zusätzlich wird der Fangedamm mit einer Betonplatte, Zug- und Druckpfählen sowie Streben verstärkt, damit er dauerhaft sicher steht und auch bei der geplanten Flutung standsicher ist.

Der Fangedamm wird entlang der Brombeergasse gebaut.

Welche Abmessungen hat der Fangedamm?

Der Fangedamm ist ungefähr 9,5 Meter breit, gemessen von der Außenseite des einen Betonrands bis zur Außenseite des anderen. Die Oberkante des Damms liegt bei 43,20 Metern über dem Meeresspiegel (mNN). Zum Vergleich: Das angrenzende Gelände liegt bei etwa 36,5 mNN.

Auf dem Fangedamm verläuft künftig ein vier Meter breiter, befestigter Fuß- und Radweg. Er ersetzt die bisherige Brombeergasse und wird zusätzlich als Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteidigungsweg genutzt. Um die Sicherheit der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen auf dem Fangedamm zu gewährleisten, erhält der Damm auf beiden Seiten außerdem ein 1,30 Meter hohes Geländer.

Wird es eine Möglichkeit geben, den Fangedamm zu überqueren?

Ja, der Fangedamm kann am Erdweg überquert werden. Der Erdweg wird über zwei Rampen über den Fangedamm geführt. Die Rampen sind jeweils etwa 80 Meter lang und haben eine Neigung von 6 Prozent. Sie sind gut begeh- und befahrbar und auch für Rollstuhlfahrer*innen aufgrund der Steigung und der vorgesehenen Ruhepodeste geeignet.

Kommt es während der Bauarbeiten zu Erschütterungen?

Bei Bauarbeiten sind zeitweise Erschütterungen, Lärm oder Staub in angrenzenden Bereichen leider nicht zu vermeiden. Zum Schutz der Nachbarschaft gibt es gesetzliche Vorgaben. Die Einhaltung der Grenzwerte werden den Bauunternehmungen vertraglich vorgeschrieben.

Beweissicherung: Vor Beginn der Bauarbeiten wird der Zustand der angrenzenden Gebäude von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erfasst – inklusive Fotos und schriftlicher Dokumentation. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt eine erneute Begutachtung, um mögliche Veränderungen und Schäden feststellen zu können.

Messungen von Erschütterungen: Damit es gar nicht erst zu Schäden kommt, müssen die Baufirmen erschütterungsarme Verfahren beim Einbringen der Spundwände einsetzen. Sie sind verpflichtet, die gesetzlichen Grenzwerte nach DIN 4150 einzuhalten. Dazu wird die Bauzeit mittels Erschütterungsmessungen durch einen anerkannten Sachverständigen laufend überwacht. Falls dabei Grenzwerte überschritten werden, ist die Firma verpflichtet, sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Schäden kommen, werden diese selbstverständlich reguliert.

Können archäologische Funde durch den Retentionsraum beeinträchtigt werden?

Alle Flächen, auf denen Bauwerke des Retentionsraumes errichtet werden, werden archäologisch untersucht. Mit der Grunderfassung, einer flächendeckenden Untersuchung, wurde 2015 begonnen. Sofern die Ergebnisse der Grunderfassung Hinweise auf wertvolle Funde ergeben, werden parallel zur Ausführungsplanung detailliertere Untersuchungen durchgeführt, eventuelle Befunde vermessen und geborgen. Das gesamte Projekt wird von Bodenarchäolog*innen begleitet und überwacht.

Was bedeutet der Retentionsraum für die Landwirtschaft?

Durch den Bau der Hochwasserschutzanlagen werden einzelne bestehende Wegebeziehungen unterbrochen. Diese werden soweit erforderlich wiederhergestellt. Die Deichüberfahrten bei Blumenberg, Erdweg und Senfweg sind jeweils mit drei Meter Breite und einer Steigung von bis zu acht Prozent geplant. Die Traglast wird SLW60 betragen. Damit erfüllen sie die technischen Anforderungen für eine Nutzung durch den landwirtschaftlichen Verkehr. Die Wegeplanung wurde durch die Landwirtschaftskammer NRW, der Kreisbauernschaft und der Stadt Köln abgestimmt. Ein entsprechender Lageplan mit dem künftigen Wegenetz ist den Antragsunterlagen beigefügt.

Können die landwirtschaftlichen Flächen weiterhin genutzt werden?

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen bleiben grundsätzlich erhalten, sofern an diesen Stellen kein Bauwerk errichtet oder eine dauerhafte Zufahrt angelegt wird. Einzelne Flächen werden während der Bauzeit vorübergehend beansprucht, stehen danach aber wieder für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung.

Wie wird die landwirtschaftliche Nutzung nach einer Flutung wiederhergestellt?

Der Retentionsraum wird nach einer Flutung überprüft und eventuell angeschwemmtes Material zeitnah entfernt. Ziel ist es, die Flächen möglichst schnell wieder nutzbar zu machen. Für die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung wird eine Vereinbarung mit der Landwirtschaft geschlossen, vertreten durch die Landwirtschaftskammer NRW und die Kreisbauernschaft.

Größe: 5,84 MB | Format: PDF

Größe: 1,29 MB | Format: PDF

Größe: 1,12 MB | Format: PDF

Größe: 3,73 MB | Format: PDF

Größe: 3,90 MB | Format: PDF

Größe: 1,16 MB | Format: PDF

Größe: 3,32 MB | Format: PDF

Größe: 6,76 MB | Format: PDF

Größe: 654,12 KB | Format: PDF

Folgen Sie uns

Facebook LinkedIn Xing Instagram